こんにちは。

日本人男性との間に設けた子どもをバイリンガルにした著者が帰国子女の観点から生み出した自身の教育メソッドを

具体的に紹介する本書をブックレビューします。

本書ではコミュニケーション英語の重要性を説いた本で特に幼児期に英語のシャワーを浴びせ

その後の英語学習における素地を作るための具体的なメソッドが記載されています。

特に教育方法や教材が多く紹介されています!

なお教材に関しては以下のディズニー英語システムもかなりおすすめです。

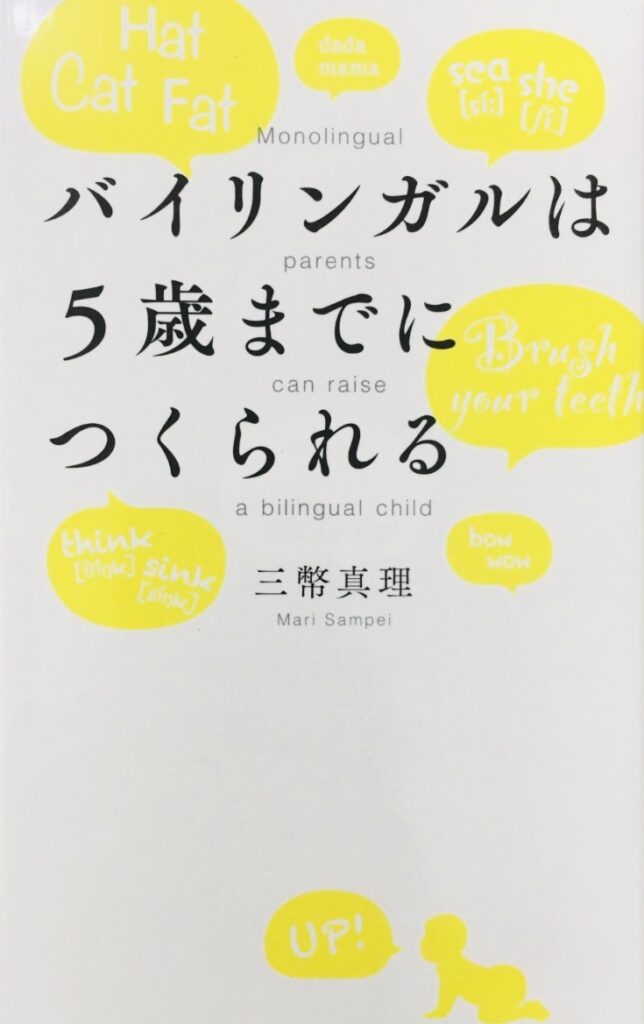

本書の紹介

著者

著者の三弊真里氏は幼児英語教育研究家でアメリカのヒューストン生まれです。

4歳で日本に帰国した後、12歳でカナダに転居されています。

慶應義塾大学の環境工学部に入部した後フランス語、イタリア語も学び語学への理解を深められています。

外資系企業勤務の後、フリーランスで翻訳/通訳の仕事に携わるとともに

日本の英語教育学者である東京大学名誉教授の岡秀夫教授に師事されています。

現在は敬愛大学でSkype英会話の講師をされています(2024年)。

帰国子女の観点からおうち英語を解説してくれています

本書の詳細

- 本の題名:バイリンガルは5歳までにつくられる

- 著者名 :三幣真里

- 出版社 :幻冬舎メディアコンサルティング

- 発売日 :2016/2/25

印象に残った点

幼少期に英語のシャワーを

本書では幼児期から英語に触れる重要性を説いています。

成長してから学習によって英語を身につけるよりも幼児の頃に自然に英語を習得した子どもは

最終的にネイティブに近い高い英語力に到達することができるという研究があるそうです。。

(Johnson, J.S.& Newport, eE.L.(1989) “Critical Period Effects in second Language Learning: The Influence of Maturational State on the Acquisition of English as a Second Language,”)

つまり幼児期から周囲を海外のような環境にすることが

バイリンガルへの近道となるとの事です。

しかしながらインターナショナルスクールや英会話教室に通うには費用が多くかかりますよね。

特にインターナショナルスクールでは親の英語力が問われるとともに

本書によると幼稚園〜高校まで通うと3,000万円近くかかるとのこと。。

他の文献で知りましたが日本語力が身につかないので日本語ひいては文化面の教育も

親の責任になります。。仕事もありますしそこまで責任を背負えないですよね。

ではどうするか?という問いに著者は動画教材や英語の放送さらにインターネットを活用して

子どもに英語のシャワーを浴びせる事を推奨しています。

具体的な教材やURLについては本書に記載しているので省略します。

ちなみに我が家の場合はディズニー英語(DWE)の教材を使用して子どもを英語に触れさせてきましたが

教材選びの苦労はなく時短につながりました。これまでに8年間継続してきた経験は以下にまとめています。

ディズニー英語も英語のシャワーを推奨しています。

アメリカの学校ではリーディング教育を重視

アメリカの幼稚園や学校では読書量が非常に多いそうです。

私のアメリカのイメージは受験競争はそこまでハードなものではなく

高校まではゆるい教育で大学生から徹夜でレポートを仕上げたり学習量が非常に増えて

専門性を高めていくと思っていましたが。違いました。

ハリウッド英語のイメージですかね。。

小学生の頃から本の要約、感想をまとめたりする力も求められます。

さらに本を読んでそのレポートを書く宿題で夜遅くまで親と取り組んだり、教室で発表する機会もあります。

加えて授業ではその時々で話題になっている本を紹介するなどして生徒が好きな本を見つけることができるよう

工夫されているそうです。

これは授業を通じて「クリティカル・シンキング」を身に付けさせたいという目的があるそうで読んだことや

聞いたことを文字通りに受け止めるのではなく批判的な考え、つまり自分なりの意見を持つことを鍛えていく

ものです。

日本の小学校ではアメリカほどリーディング教育に力を入れてはいないですが子どもの授業参観に行くと

私が子どもの頃の知識を授ける一方通行だった授業とは変わっており意見や考えを生徒に問う場面は多いと感じました。少しずつ変わってますね。

日本語の他の言語との決定的な違い

それぞれの言語には主に使用する「周波数」があり自分の母語の周波数から

外れたところにある音は聞き取りにくい音、さらに発音しにくい音になるとのことです。

まとめると以下になります。

| 言語 | 周波数(ヘルツ) |

|---|---|

| 日本語 | 125〜1,500 |

| イギリス英語 | 2,000〜15,000 |

| アメリカ英語 | 625〜3,750 |

| ロシア語 | 125〜18,000 |

ちなみに日本語とイギリス英語は全く共通部分がありませんね。

イギリス英語を初めて聞いたときは聞き取りにくいと感じたのはそのせいかもしれません。

周波数の違いは初学者が乗り越えなければならない壁となり日本人が英語が苦手となってしまう可能性もあります。

また、ロシア人は言語習得が早いと言われますが周波数帯が幅広く他の言語と共通していることが影響している可能性はあるとの事です。

本書では5〜8ヶ月の間に母語に合わせた耳が出来上がり聞こえる周波数帯が狭まると記載あります。

以降は努力で広げられるそうで希望が持てますね。

幼児期がベストですが、成長して学習しても聞き取り力は鍛えられます。

帰国子女になるよりも5歳までの家庭の習慣で苦労なくバイリンガルになれる

著者は4歳までアメリカで育ち12歳から高校を卒業するまでカナダで過ごしました。

著者自身は何の苦労もなく英語が身についたのではなく他の帰国子女同様、必死の努力をしたそうです。

努力を重ねた結果、授業についていけていると思えたのは半年後

英語と社会に至っては3年かかったそうです。

勉学を優先した結果、日常会話があまり上達せず3年間くらいは物静かな人だと思われていたとのこと。

筆者が主張するように日本に居住していても英語漬けの環境を作られるなら

帰国子女になって母語喪失のリスクも背負いながら

苦労してプレッシャーを受けながら英語を習得する必要もなくなりますね。

ただし流暢に英語を話せるだけでは不十分で

相手には話し方や話す内容をみられているので

本を沢山読んで自分の中身を磨くことも重要だと筆者は主張しています。

海外駐在員の子の苦労については以下の本も参考になりますので

よろしければご一読ください。

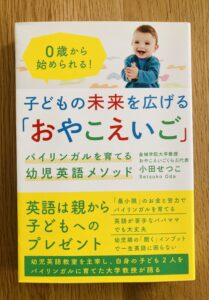

まとめ

著者自身、帰国子女であり英語で大変な苦労をしたとともに英語で世界が広がる経験もされているからこそ

小さな頃から英語を学んでおけばという思いが強くそのコンプレックス(本書にも記載あり)をバネにして自分の子どもに対して根気強く教育ができたのだと思います。

正直わが家ではそこまでパワーかけれませんでしたが生涯にわたる学習の土台を作れたと自負はしています。

学習継続中のディズニー英語システムについては以下リンクで紹介しています。

なお終盤の方に著者の経験が少し記載されていますが

もう少し著者の海外にいた時のエピソードを読みたいと思いました。

知見を広げてくれる良書でした!

最後まで読んでいただきありがとうございました。

コメント